Katharina GEDIGK

Dr. Katharina GEDIGK (WIMMER)

Oberassistentin

+41 22 379 78 12

E-mail

Büro

Comédie 101 (12, Bd des Philosophes)

Sprechstunde

Nach Vereinbarung.

Kommentare zu den Lehrveranstaltungen 2023-2024

Herbstsemester 2023:

32D0249_Introduction à la littérature et culture allemandes médiévales (SE)

Frühlingssemester 2024:

32D0307 Gräfin, Mäzenin, Dichterin? Elisabeth von Lothringen und die Chansons de geste

Lebenslauf

Publikationsliste

Gedigk_Publikationen2023.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

Aktuelles Forschungsprojekt:

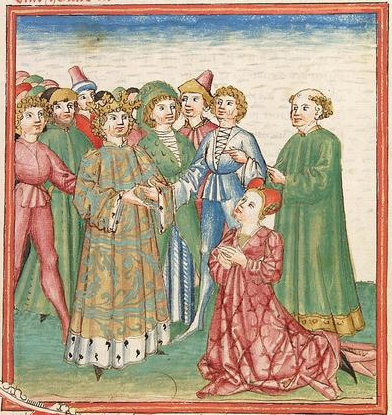

Illustrierte Narration – narrative Illustrationen.

Die Werke der Elisabeth von Lothringen, Gräfin von Nassau-Saarbrücken und

ihre Illustrationen in kulturhistorischer Perspektive

Elisabeth von Lothringen (*1394/1398, †1456) ist neben Eleonore von Schottland (*1433, †1480) eine derjenigen adligen Frauen des 15. Jahrhunderts, die ihre Rolle als Gräfin für die Förderung und Produktion repräsentativer literarischer Werke zu nutzen wusste. Insgesamt vier Prosaromane (Herzog Herpin, Loher und Maller, Huge Scheppel und Königin Sibille) werden der Gräfin von Nassau-Saarbrücken zugeschrieben. Diese sind Bearbeitungen französischer Chansons de geste, die in neun Handschriften überliefert sind und allesamt auf die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datieren (zwischen 1455 und 1493). Da die überlieferten Handschriften erst nach Elisabeths Tod entstanden, ist davon auszugehen, dass sich darin mehr noch als ihr eigenes Verständnis eines Zusammenspiels aus Literatur und Illustration das der jeweiligen Erstbesitzer niederschlägt. Nach Ute von Bloh sind sechs der Handschriften im Besitz der engeren und weiteren Verwandtschaft Elisabeths gewesen. Obwohl bereits einige wenige und teils recht kurze Beiträge zu diesem Textcorpus vorliegen, bleibt eine Gesamtschau, welche die Handschriften in einen größeren kultur-, sozial- und literaturhistorischen Zusammenhang stellt und dabei den Text nicht ohne seine Bilder und umgekehrt betrachtet, ein Desiderat. Da immerhin Zweidrittel der Handschriften bebildert sind und dies in nicht unerheblichem Maße, drängt sich eine Untersuchung auf, die Text und Bild gleichermaßen berücksichtigt und diese beiden Erzählmedien gemäß der modernen Text-Bild-Wissenschaft zueinander ins Verhältnis setzt. Um die sich daraus ergebenden zahlreichen Fragen an die Handschriften und ihre Illustrationen adäquat zu beantworten, wird eine Kombination interdisziplinärer Methoden aus der Literatur- und Kunstgeschichte, der Sozialgeschichte, Materialwissenschaft, Text-Bild- sowie der Rezeptionsforschung herangezogen. So können das Text-Bild-Verhältnis, die je spezifischen narratologischen Strategien von Text und Bild, der Umgang mit Stoff- und Formtradition, die Einflussnahme der Bearbeiterin, ihres Hofes und diesem nahestehender Personen sowie der historischen Rezipienten auf das Endprodukt berücksichtigt werden. Auch die Ikonographie lässt sich so einbeziehen, und zwar sowohl deren Erfassung und Abgleich innerhalb der Werke und untereinander, als auch deren Verhältnis zu zeitgenössischen, französischen Chansons-de-geste-Handschriften, zeitgenössischen deutschen Prosabearbeitungen sowie zu durch Ähnlichkeiten angezeigten, ähnliche Themen betreffenden Werken. So kann die jeweilige Handschrift als kulturelles Produkt (fait culturel) mit seinen Abhängigkeiten und seiner Wirkmacht erfasst werden.

Elisabeth von Lothringen (*1394/1398, †1456) ist neben Eleonore von Schottland (*1433, †1480) eine derjenigen adligen Frauen des 15. Jahrhunderts, die ihre Rolle als Gräfin für die Förderung und Produktion repräsentativer literarischer Werke zu nutzen wusste. Insgesamt vier Prosaromane (Herzog Herpin, Loher und Maller, Huge Scheppel und Königin Sibille) werden der Gräfin von Nassau-Saarbrücken zugeschrieben. Diese sind Bearbeitungen französischer Chansons de geste, die in neun Handschriften überliefert sind und allesamt auf die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts datieren (zwischen 1455 und 1493). Da die überlieferten Handschriften erst nach Elisabeths Tod entstanden, ist davon auszugehen, dass sich darin mehr noch als ihr eigenes Verständnis eines Zusammenspiels aus Literatur und Illustration das der jeweiligen Erstbesitzer niederschlägt. Nach Ute von Bloh sind sechs der Handschriften im Besitz der engeren und weiteren Verwandtschaft Elisabeths gewesen. Obwohl bereits einige wenige und teils recht kurze Beiträge zu diesem Textcorpus vorliegen, bleibt eine Gesamtschau, welche die Handschriften in einen größeren kultur-, sozial- und literaturhistorischen Zusammenhang stellt und dabei den Text nicht ohne seine Bilder und umgekehrt betrachtet, ein Desiderat. Da immerhin Zweidrittel der Handschriften bebildert sind und dies in nicht unerheblichem Maße, drängt sich eine Untersuchung auf, die Text und Bild gleichermaßen berücksichtigt und diese beiden Erzählmedien gemäß der modernen Text-Bild-Wissenschaft zueinander ins Verhältnis setzt. Um die sich daraus ergebenden zahlreichen Fragen an die Handschriften und ihre Illustrationen adäquat zu beantworten, wird eine Kombination interdisziplinärer Methoden aus der Literatur- und Kunstgeschichte, der Sozialgeschichte, Materialwissenschaft, Text-Bild- sowie der Rezeptionsforschung herangezogen. So können das Text-Bild-Verhältnis, die je spezifischen narratologischen Strategien von Text und Bild, der Umgang mit Stoff- und Formtradition, die Einflussnahme der Bearbeiterin, ihres Hofes und diesem nahestehender Personen sowie der historischen Rezipienten auf das Endprodukt berücksichtigt werden. Auch die Ikonographie lässt sich so einbeziehen, und zwar sowohl deren Erfassung und Abgleich innerhalb der Werke und untereinander, als auch deren Verhältnis zu zeitgenössischen, französischen Chansons-de-geste-Handschriften, zeitgenössischen deutschen Prosabearbeitungen sowie zu durch Ähnlichkeiten angezeigten, ähnliche Themen betreffenden Werken. So kann die jeweilige Handschrift als kulturelles Produkt (fait culturel) mit seinen Abhängigkeiten und seiner Wirkmacht erfasst werden.

Abbildung: Herpin, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, Gräfin, 1393-1456, Stuttgart (?), Werkstatt Ludwig Henfflin, um 1470, Cod. Pal. germ. 152, Universitätsbibliothek Heidelberg, fol. 4r (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg152/0015)