Dossier/Economie

«Nous avons besoin d’un nouveau modèle économique»

Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’économie 2001, était l’invité de l’Université dans le cadre de la cérémonie de remise des prix de la fondation Latsis. Il estime que la guerre en Irak est l’une des causes majeures de la crise financière. Entretien

Joseph Stiglitz: Le lien est double. Un des objectifs de cette guerre était de faire main basse sur le pétrole irakien. Or, le prix du brut a été multiplié par six depuis le déclenchement des hostilités. Les Etats-Unis ont donc consacré des ressources importantes à l’achat de pétrole dans les pays exportateurs et cet argent n’a pas pu être investi dans l’économie nationale. Ce conflit, dont le coût dépasse déjà celui de douze ans de guerre au Vietnam, a par ailleurs été financé non par l’impôt, mais par le crédit. Afin de financer les déficits et d’encourager la consommation, la banque centrale américaine (Fed) a maintenu des taux d’intérêt très bas, ce qui a favorisé des prises de risques importantes de la part des ménages. Ces mesures ont eu un impact positif à court terme, en favorisant la création d’une bulle immobilière, mais elles ont aussi fait chuter l’épargne des particuliers et de l’Etat à zéro. Si bien que lorsque la crise des «subprime» a éclaté, celui-ci n’avait plus les moyens de faire face.

Comment jugez-vous le plan de sauvetage adopté par les Etats-Unis?

Le plan adopté par le Parlement en octobre dernier est bien meilleur que la version proposée initialement par Henry Paulson, un texte de trois pages qui lui donnait l’autorité pour dépenser 700 milliards de dollars, sans supervision ni contrôle critique. Cela étant, cela reste un exemple incroyable de mauvaise gouvernance. Ce plan est l’illustration parfaite de ce qu’il ne faut pas faire. Si n’importe quel autre pays avait proposé ce genre de mesure, les Etats-Unis auraient crié à la corruption et dénoncé un manque criant de transparence. Sur le fond, cette mesure équivaut à transfuser un malade souffrant d’une hémorragie interne afin de le maintenir en vie, mais sans s’occuper de la raison qui provoque ce saignement. Le problème des expulsions des propriétaires, celui de la faible conjoncture ou encore de la recapitalisation des banques ne sont pas traités. Qui plus est, ce plan implique l’achat de titres toxiques à des prix que nous ne savons pas comment fixer. Il contient en revanche un aspect positif, qui reste à préciser: Wall Street devra payer la note que règle aujourd’hui le contribuable.

Quelle devrait être la priorité de Washington?

Il y a trois choses qui devraient être faites très rapidement. Premièrement, nous avons besoin d’un stimulus pour relancer l’économie, augmenter l’emploi et les investissements. En second lieu, il faut s’occuper des saisies, qui sont la racine du problème. Trois millions d’Américains ont perdu leur logement l’an dernier et 2 millions vont connaître le même sort l’an prochain. La priorité, c’est donc d’aider les Américains à rester chez eux. Pour cela, il faut des réformes dans le domaine des faillites, et un nouveau programme d’emprunt. Enfin, il faut recapitaliser le système bancaire, car les mauvais choix qui ont été faits en achetant des avoirs toxiques ont un coût. Mais il faut le faire en trouvant le moyen de protéger les citoyens américains et dans la transparence.

Quelles seront les conséquences de la crise actuelle sur les pays développés, qui semblent pour l’heure les plus durement touchés?

Il y a une dizaine d’années, lorsque l’Asie du Sud-Est a été confrontée à une grave crise économique, les Etats-Unis se sont beaucoup plaints du manque de transparence de ces marchés, tout en exhortant ces pays à suivre leur exemple. De façon assez ironique, nous nous apercevons aujourd’hui que les marchés financiers américains sont devenus tellement opaques que personne ne connaît exactement l’ampleur réelle des problèmes. Dans ces conditions, il n’y aura sans doute plus grand monde pour adopter le modèle d’un capitalisme à l’américaine. C’est un sérieux coup d’arrêt pour les théories ultralibérales. L’ensemble des pays développés risque par ailleurs d’être durement touché par la difficulté à obtenir des prêts compte tenu de la nervosité des marchés et d’une tendance à limiter les prises de risques.

Cette crise marque-t-elle un tournant majeur pour l’économie mondiale?

Elle démontre de manière dramatique la faillite des institutions financières et du système de régulation américain dans le secteur public comme dans le secteur privé. Mais cette crise n’est qu’un marqueur. Les changements ont commencé avant. Entre 2001 et 2008, la dette américaine est passée de 5600 à 9000 milliards de dollars. Dans le même temps, la Chine est parvenue à épargner près de 50% de son produit intérieur brut, ce qui lui permet de disposer d’un énorme capital. Aujourd’hui, l’Amérique doit mendier à l’étranger pour trouver les fonds nécessaires à la recapitalisation de ses institutions bancaires, alors qu’il y a quelques années seulement, des gens comme Paulson faisaient la leçon à la Chine en critiquant le manque de transparence du marché national et des prises de risques trop élevées en matière de prêt. Ces évolutions montrent bien les changements qui sont en cours quant à l’influence qu’un pays peut avoir sur les marchés financiers.

Certains commentateurs font valoir que cette crise n’est pas uniquement financière, mais également idéologique. Le néolibéralisme a-t-il fait son temps?

De nombreux observateurs, parmi lesquels je figure, critiquent depuis longtemps l’idée selon laquelle il faut laisser le marché totalement libre. Les précédentes crises au Mexique, en Indonésie, en Thaïlande, en Corée, au Brésil, en Argentine ou en Russie sont autant d’exemples qui montrent que le modèle mis en place par des gens comme Reagan ou Thatcher ne fonctionne pas. Seulement, la plupart des Américains et une large partie des Européens n’y ont pas prêté attention car tout cela se passait loin de chez eux. Aujourd’hui, c’est le cœur du système qui est touché et il est plus difficile de fermer les yeux.

Faut-il revenir à davantage de contrôle ou inventer de nouvelles approches?

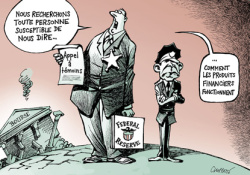

Le système financier du XXIe siècle est différent de celui du XXe. Nous avons donc clairement besoin d’un nouveau modèle. Ce que les événements récents nous ont appris malgré tout est qu’il ne suffit pas de mettre en place une régulation efficace, avec des hommes et des structures efficaces. Un des problèmes liés à la crise financière est que des gens comme Alan Greenspan, qui sont en charge de la régulation, ne croient pas à la régulation et par conséquent ne font pas ce travail. Nous devons donc nous concentrer sur la création de structures de régulation qui peuvent fonctionner même si vous avez un régulateur qui ne croit pas à l’utilité de la régulation.

Selon vous, la mondialisation accroît les inégalités entre pays riches et pays pauvres. Pourtant les chiffres de l’ONU montrent un recul global de la pauvreté dans le monde…

Deux éléments sont à invoquer ici. Le premier est que la Chine a connu une croissance économique de près de 10% durant les trente dernières années, ce qui a permis la plus importante réduction de la pauvreté qu’ait connue l’histoire du monde. Globalement, ce pays à donc su tirer profit de la mondialisation. En revanche, ce qui s’est passé durant les douze derniers mois est très préoccupant, car les inégalités ont augmenté de façon significative dans de nombreuses régions du monde compte tenu de la hausse du prix des aliments et de l’énergie. Dans ce cas, on voit clairement que la mondialisation peut aussi contribuer à faire baisser les salaires des couches déjà défavorisées.

Comment modifier cet état de fait?

Il faut s’efforcer de stabiliser l’économie afin que ce ne soient pas toujours les plus faibles qui paient les conséquences les plus lourdes dans les périodes difficiles. Les Etats-Unis et l’Europe sont suffisamment riches pour parvenir à se sortir de la crise actuelle. Mais les pays en voie de développement ne peuvent probablement pas se permettre ce genre d’erreur. Or, les produits dérivés sont devenus tellement compliqués que même les instituts spécialisés ne saisissaient plus tous les risques encourus. La création d’une commission de sécurité des produits financiers, à l’image de ce qui existe pour les produits alimentaires, pourrait permettre de limiter les risques.

* «Une guerre à 3000 milliards de dollars», par Joseph E. Stiglitz et Linda J. Bilmes, éd. Fayard, 415 p.