Dossier/PRN

Quand les cerveaux se penchent sur les synapses

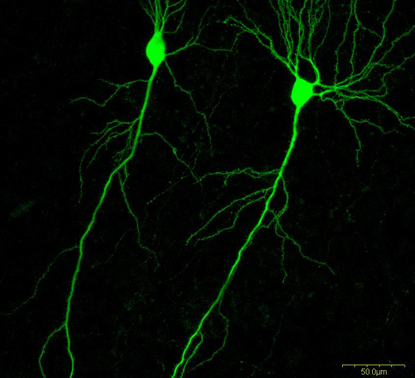

Le Pôle de recherche national «Bases synaptiques des maladies mentales», codirigé par Dominique Muller, a pour sujet d’étude les connexions nerveuses. Des chercheurs de Genève, Lausanne et Bâle vont tenter de comprendre comment les cellules nerveuses et les réseaux qu’elles forment pourraient être la cause de maladies mentales

Campus: Quel est l’objectif de ce nouveau Pôle de recherche national?

Dominique Muller: Il vise l’étude des bases synaptiques (c’est-à-dire relatives aux connexions entre les neurones du cerveau), des maladies mentales. Ce nouveau pôle présente la particularité de s’intéresser aussi bien à des aspects biologiques que psychiatriques. Les maladies mentales, qui comprennent aussi bien la dépression et les troubles anxieux que la schizophrénie, l’addiction, le retard mental, l’autisme ou encore les troubles de la mémoire, représentent un fardeau très important pour notre société. On estime qu’elles coûtent environ 350 milliards d’euros par année en Europe. Et autant voir les choses en face: la médecine n’a actuellement pas beaucoup de remèdes à proposer contre ces affections. En effet, du point de vue thérapeutique, on dispose aujourd’hui principalement de traitements de type symptomatique. L’objectif du pôle consiste donc à faire progresser ce domaine en tirant profit des avancées remarquables qui ont été réalisées ces dix dernières années en neuroscience et en génétique. De nombreux gènes impliqués ou associés à l’apparition de maladies mentales ont en effet été identifiés et il se trouve que ces gènes correspondent souvent à des protéines actives dans les synapses.

La recherche sur le cerveau se concentre sur différents niveaux de complexité: les molécules, les cellules, le réseau formé par ces cellules, les aires cérébrales, le comportement, etc. Des progrès importants sont réalisés dans chacun de ces domaines, mais les chercheurs arrivent-ils à établir des liens entre eux?

Il est effectivement difficile de lier des analyses cliniques sur un patient souffrant d’une maladie mentale et des recherches réalisées au niveau cellulaire, sans même parler des niveaux intermédiaires. Jeter des ponts entre ces différentes dimensions fait également partie des objectifs de ce Pôle de recherche national. Cela permettra de dégager une vision plus synthétique du fonctionnement (et des dysfonctionnements) du cerveau.

Cela représente un énorme travail…

En effet. Actuellement, même le diagnostic des maladies mentales est souvent problématique. Dans ces conditions, rechercher les déficits biologiques qui en sont la cause représente un vrai défi. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, il faut par exemple tenter de comprendre pourquoi certaines cellules se mettent subitement à mourir. Le problème est encore plus complexe dans le cas de l’addiction, de la dépression ou de la schizophrénie. Ces affections sont probablement dues à une altération de l’organisation et de la fonction des circuits neuronaux.

Comment allez-vous procéder?

Le Pôle a choisi de favoriser deux approches opposées. La première est basée sur l’identification de gènes qui semblent impliqués dans l’apparition d’une maladie mentale. On génère alors un animal de laboratoire qui présente la même «anomalie» génétique afin d’étudier en détail les dysfonctionnements que celle-ci peut entraîner du point de vue des neurones, des synapses et des circuits neuronaux (ce qui est impossible à réaliser sur un être humain). Si possible, nous aimerions également observer les effets du gène en question sur le comportement de ces animaux et, éventuellement, faire un lien avec la maladie humaine. Ces dix dernières années, par exemple, les chercheurs ont identifié une série de mutations génétiques qui sont la cause de certaines formes d’autisme et de retard mental, d’autres semblent liées à la schizophrénie. Ce que nous ignorons en revanche, c’est le lien entre le gène et l’handicap mental ou la maladie. Les animaux nous aideront à y voir plus clair.

Et la seconde approche?

Elle consiste à prendre le patient comme point de départ. On va tenter d’analyser ce qu’on appelle des endophénotypes. Ces caractéristiques, qui peuvent être de nature neuropsychologique, cognitive, neurophysiologique, biochimique ou encore endocrinienne, permettront de subdiviser les différents syndromes psychiatriques en composantes plus élémentaires et que l’on peut relier plus facilement à des aspects génétiques ou biologiques. L’étude de ces endophénotypes peut être réalisée à travers une approche clinique, à l’aide de l’imagerie médicale fonctionnelle ou encore du séquençage du génome. L’objectif est de lier ces diverses informations à l’activité (ou au dysfonctionnement) de certaines structures du cerveau. On peut ensuite chercher à analyser ces mêmes perturbations chez l’animal et, là aussi, tenter de comprendre quelles peuvent en être les causes plus intimes, au niveau cellulaire, voire moléculaire.

N’est-il pas illusoire de reproduire des maladies mentales humaines sur des animaux? Comment reconnaître un rat schizophrène ou une souris dépressive?

Nous ne prétendons pas que nous allons reproduire des maladies mentales humaines chez les animaux, ni que les mutations que nous introduisons chez ces derniers vont entraîner des comportements identiques que chez l’être humain. Nos expériences nous permettront en revanche d’identifier le rôle de certaines molécules dans la constitution des circuits neuronaux ainsi que dans leur fonctionnement et leur plasticité. A la lumière des résultats obtenus sur l’animal, nous établirons alors des hypothèses sur ce qui pourrait ne pas fonctionner convenablement chez l’être humain. Nous pourrions peut-être même développer sur la base des modèles animaux des approches thérapeutiques qui pourront par la suite être testées, si les choses vont un jour aussi loin, sur l’être humain.

Quels animaux allez-vous utiliser dans vos expériences?

Essentiellement des rongeurs. Ce sont les animaux les plus faciles à manipuler génétiquement en laboratoire.

N’avez-vous pas peur de la réaction des associations de défense des animaux dont l’agressivité augmente, même en Suisse?

Nous sommes convaincus que les modèles animaux représentent un maillon essentiel de notre recherche. Cela dit, dans beaucoup de cas, le travail direct sur l’animal est très limité. Une grande partie du travail est effectuée in vitro, sur des tissus qui ont été extraits sans faire de mal au rongeur. Mais il est indéniable que l’étude de comportements bien précis et l’analyse du fonctionnement des synapses et des circuits nerveux sur des tissus extraits du cerveau voire même chez l’animal vivant représentent des étapes incontournables dans la compréhension des maladies psychiatriques.

Le Pôle de recherche national rassemble plusieurs équipes dont les centres d’intérêt sont sensiblement différents. Quel est votre propre champ de recherche?

Mon équipe cherche à comprendre comment les circuits neuronaux se fabriquent au cours du développement. Nos recherches sont directement en lien avec le retard mental et l’autisme. Notre hypothèse est que le défaut majeur qui est à l’origine de ces maladies intervient au cours du développement du cerveau, durant la phase de construction des réseaux de neurones. Si ces derniers sont imparfaits ou pas assez spécifiques, cela les empêche par la suite de gérer et d’intégrer convenablement les informations à traiter. Un retard mental ou l’autisme ne découlent pas d’un nombre de synapses plus faible que la moyenne. Ces maladies sont plutôt dues au fait que les synapses se créent entre les mauvais partenaires, qu’elles sont instables ou encore que leur plasticité est trop ou pas assez importante. En bref, tous les mécanismes neuronaux qui permettent à nos circuits de s’adapter sans cesse lorsqu’on apprend des choses nouvelles ne fonctionnent probablement pas parfaitement chez ces malades. Les changements fonctionnels et structurels ainsi mis en jeu dépendent d’un très grand nombre de protéines synaptiques. Et dans notre laboratoire, nous essayons justement de les identifier et de comprendre comment elles régulent la formation des circuits neuronaux. D’autres équipes du Pôle se penchent sur le fonctionnement et les interactions de plusieurs circuits les uns avec les autres. Elles tentent de comprendre comment une information, qui est intégrée dans un réseau de neurones, est transmise à un autre ou comment elle affecte son fonctionnement. La question ici est d’identifier les influences que diverses régions du cerveau peuvent avoir les unes sur les autres.

Existe-t-il déjà des pistes pour des traitements visant à corriger des erreurs dans les réseaux de neurones?

Mieux: certains traitements sont déjà en cours d’étude. Des chercheurs ont en effet montré, en étudiant des modèles animaux de retard, mental qu’il est possible de corriger, ou plutôt de compenser des déficits biologiques dans les circuits de neurones défectueux. Aucun test sur l’être humain n’a été entrepris pour l’instant. Mais cela pourrait venir.

De quels moyens technologiques bénéficiera le Pôle?

Le Pôle bénéficiera de plusieurs plateformes technologiques, dont celle de génétique qui est dirigée par Stylianos Antonarakis, professeur au Département de médecine génétique et développement et membre du Pôle de recherche national. La génétique est indispensable pour comprendre les dysfonctionnements des maladies mentales. La plateforme comprend plusieurs appareils très coûteux et très performants qui permettent de séquencer l’ADN et d’identifier des mutations ou des variations génétiques associées à des endophénotypes. Il est notamment prévu d’étudier le génome de diverses cohortes de patients et même de réaliser le séquençage complet de certains d’entre eux. Le temps et l’argent nécessaires à ce genre d’opération, bien qu’ils soient encore importants, sont en continuelle diminution. Nous profiterons également de la plateforme d’imagerie médicale de l’Université et du Centre d’imagerie biomédicale pour étudier le fonctionnement du cerveau humain à l’aide de techniques comme l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l’électroencéphalographie. Enfin, il existe une plateforme d’étude du comportement animal à Lausanne (UNIL et EPFL) qui nous sera elle aussi très utile.

Le Pôle compte également des psychiatres parmi ses membres. N’y a-t-il pas une rivalité entre le monde de la psychiatrie et celui des neurosciences?

Il existe effectivement encore quelques réticences dans le monde de la psychiatrie à l’égard des neurosciences. Cependant, c’est un objectif de ce Pôle que, rapprocher ces deux mondes. L’intérêt des uns et des autres est de comprendre les maladies et de trouver des remèdes. L’expérience clinique des psychiatres et leur contribution à l’analyse des endophénotypes liés aux maladies mentales sont indispensables. Plusieurs projets du Pôle dépendront directement de leur implication et des liens qui pourront être tissés entre psychiatres et biologistes.

Comment allez-vous procéder?

Le Pôle de recherche a décidé de mettre en place un programme de formation pour les étudiants en psychiatrie. Ce programme vise à former des scientifiques cliniciens, c’est-à-dire des personnes qui continuent à voir des patients et à avoir une expertise clinique tout en réalisant des recherches fondamentales sur les mécanismes biologiques, neurophysiologiques ou génétiques impliqués dans ces affections. Aujourd’hui, il est difficile de coupler ces deux activités. Le Pôle s’engage donc à financer les candidats de valeur afin de leur permettre de consacrer la moitié de leur temps à une activité de recherche et ainsi promouvoir une nouvelle génération de psychiatres ayant une expertise en neurosciences. Ce type de formation s’inscrit dans un courant plus général comme en témoigne la récente initiative du Fonds national suisse (FNS), qui a commencé à financer des postes de «professeur boursier clinique» dont le temps est partagé équitablement entre activités cliniques et de recherche. C’est dans les rangs de ces étudiants que l’on espère trouver ceux qui effectueront des carrières académiques à l’avenir.

La lumière qui guide les neuronesIl existe de nouvelles approches pour étudier en direct l’activité des circuits neuronaux sur des animaux vivants. Elles font appel à des techniques d’optogénétique et le Pôle de recherche national «Les bases synaptiques des maladies mentales» compte bien les utiliser. Dans les faits, les chercheurs parviennent à activer ou à désactiver les neurones de leur choix dans le cerveau de l’animal rien qu’en exposant ces neurones à de la lumière bleue. Il suffit ensuite d’observer la réaction du rongeur dans des situations comportementales très précises afin de comprendre le rôle des neurones étudiés dans ce comportement. Le principe consiste à exploiter les rhodopsines, des protéines contenant un pigment sensible à la lumière et capables de former des canaux pouvant modifier l’excitabilité des neurones. Les animaux sont d’abord manipulés génétiquement de façon à ce que les neurones que les chercheurs veulent étudier expriment ces rhodopsines. Ensuite, à l’aide de fibres optiques, les neurones sont exposés à des flashs de lumière qui permettent de contrôler la décharge ou l’inhibition des réseaux de neurones en question. Le grand avantage de ce procédé est de pouvoir opérer un changement dans l’activité neuronale et en mesurer le résultat en l’espace de quelques millisecondes. Le développement de ces techniques d’optogénétique remonte à 2005, lorsque Karl Disseroth, professeur à l’Université de Stanford en Californie, introduit la première rhodopsine d’origine microbienne dans des mammifères, mais aussi des mouches, des vers et des poissons. Depuis, des centaines de groupes utilisent cette technique. Il existe maintenant de nombreuses rhodopsines différentes avec lesquelles il est possible d’obtenir toute une palette d’effets différents: activation, inhibition, contrôle de la concentration de messager chimiques intracellulaires, etc. |

Fiche techniquePôle de recherche national «Bases synaptiques des maladies mentales » Directeur: Pierre Magistretti, professeur au Laboratoire de neuroénergétique et dynamique cellulaire, Institut des neurosciences, EPFL Codirecteur: Dominique Muller, professeur au Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Equipes genevoises participantes: François Ansermet, professeur au Département de psychiatrie, Faculté de médecine Stylianos Antonarakis, professeur au Département de médecine génétique et développement, Faculté de médecine Alan Carleton, professeur boursier du Fonds national, Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Alexandre Dayer, professeur boursier du Fonds national, Département de Psychiatrie, Faculté de médecine Anthony Holtmaat, professeur associé au Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Stephan Eliez, professeur associé au Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Panteleimon Giannakopoulos, professeur au Département de psychiatrie, Faculté de médecine Christian Lüscher, professeur au Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Christophe Michel, professeur associé au Département de neurosciences fondamentales, Faculté de médecine Financement du Fonds national pour la recherche scientifique: 17,5 millions de francs sur quatre ans. |