Katharina GEDIGK

Dr. Katharina GEDIGK (WIMMER)

Maître-Assistante

+41 22 379 78 12

Courriel

Bureau

Comédie 101 (12, Bd des Philosophes)

Réception

sur rendez-vous.

Descriptifs des enseignements 2023-2024

Semestre d'automne 2023:

32D0249_Introduction à la littérature et culture allemandes médiévales (SE)

Semestre de printemps 2024:

32D0307 Gräfin, Mäzenin, Dichterin? Elisabeth von Lothringen und die Chansons de geste

Curriculum vitae

Liste de publications

Gedigk_Publikationen2023.pdf

__________________________________________________________________________________________________________________

Projet de recherche actuel :

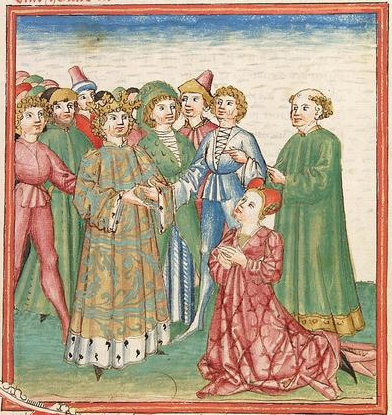

Narrations illustrées – illustrations narratives. Pour une histoire culturelle des œuvres de la comtesse Élisabeth de Lorraine-Vaudémont et de leurs illustrations

Elisabeth de Lorraine (*1394/1398, †1456) est, avec Eléonore d'Ecosse (*1433, †1480), l'une des femmes nobles du XVe siècle qui a su utiliser son rôle de comtesse pour promouvoir et produire des œuvres littéraires représentatives. Au total, quatre romans en prose (le duc Herpin, Loher et Maller, Huge Scheppel et la reine Sibille) sont attribués à la comtesse de Nassau-Saarbrücken. Il s'agit d'adaptations de chansons de geste françaises qui nous sont parvenues dans neuf manuscrits et qui datent toutes de la deuxième moitié du XVe siècle (entre 1455 et 1493). Comme les manuscrits qui nous sont parvenus ont été rédigés après la mort d'Elisabeth, on peut supposer qu'ils reflètent, plus que sa propre conception d'une interaction entre littérature et illustration, celle des premiers propriétaires respectifs. Selon Ute von Bloh, six des manuscrits ont été en possession de la famille proche ou éloignée d'Elisabeth. Bien qu'il existe déjà quelques contributions, parfois très courtes, sur ce corpus de textes, une vue d'ensemble qui place les manuscrits dans un contexte plus large d'histoire culturelle, sociale et littéraire et qui ne considère pas le texte sans ses images et inversement, reste un desideratum. Étant donné que deux tiers des manuscrits sont illustrés, et ce dans une mesure non négligeable, une étude s'impose qui tienne compte à la fois du texte et de l'image et qui mette en relation ces deux médias narratifs conformément à la science moderne du texte et de l'image. Afin de répondre de manière adéquate aux nombreuses questions qui en découlent concernant les manuscrits et leurs illustrations, il est fait appel à une combinaison de méthodes interdisciplinaires issues de l'histoire de la littérature et de l'art, de l'histoire sociale, de la science des matériaux, de la recherche sur le texte et l'image ainsi que de la recherche sur la réception. Ainsi, il est possible de prendre en compte le rapport texte-image, les stratégies narratologiques spécifiques du texte et de l'image, l'utilisation de la tradition du matériau et de la forme, l'influence de l'arrangeur, de sa cour et des personnes qui lui sont proches ainsi que des récepteurs historiques sur le produit final. L'iconographie peut également être prise en compte, qu'il s'agisse de sa saisie et de sa comparaison au sein des œuvres et entre elles, ou de son rapport avec des manuscrits français contemporains de Chansons de geste, des adaptations allemandes contemporaines de prose, ainsi qu'avec des œuvres concernant des thèmes similaires, indiqués par des similitudes. Il est ainsi possible de saisir le manuscrit en tant que fait culturel avec ses dépendances et sa puissance d'action.

Elisabeth de Lorraine (*1394/1398, †1456) est, avec Eléonore d'Ecosse (*1433, †1480), l'une des femmes nobles du XVe siècle qui a su utiliser son rôle de comtesse pour promouvoir et produire des œuvres littéraires représentatives. Au total, quatre romans en prose (le duc Herpin, Loher et Maller, Huge Scheppel et la reine Sibille) sont attribués à la comtesse de Nassau-Saarbrücken. Il s'agit d'adaptations de chansons de geste françaises qui nous sont parvenues dans neuf manuscrits et qui datent toutes de la deuxième moitié du XVe siècle (entre 1455 et 1493). Comme les manuscrits qui nous sont parvenus ont été rédigés après la mort d'Elisabeth, on peut supposer qu'ils reflètent, plus que sa propre conception d'une interaction entre littérature et illustration, celle des premiers propriétaires respectifs. Selon Ute von Bloh, six des manuscrits ont été en possession de la famille proche ou éloignée d'Elisabeth. Bien qu'il existe déjà quelques contributions, parfois très courtes, sur ce corpus de textes, une vue d'ensemble qui place les manuscrits dans un contexte plus large d'histoire culturelle, sociale et littéraire et qui ne considère pas le texte sans ses images et inversement, reste un desideratum. Étant donné que deux tiers des manuscrits sont illustrés, et ce dans une mesure non négligeable, une étude s'impose qui tienne compte à la fois du texte et de l'image et qui mette en relation ces deux médias narratifs conformément à la science moderne du texte et de l'image. Afin de répondre de manière adéquate aux nombreuses questions qui en découlent concernant les manuscrits et leurs illustrations, il est fait appel à une combinaison de méthodes interdisciplinaires issues de l'histoire de la littérature et de l'art, de l'histoire sociale, de la science des matériaux, de la recherche sur le texte et l'image ainsi que de la recherche sur la réception. Ainsi, il est possible de prendre en compte le rapport texte-image, les stratégies narratologiques spécifiques du texte et de l'image, l'utilisation de la tradition du matériau et de la forme, l'influence de l'arrangeur, de sa cour et des personnes qui lui sont proches ainsi que des récepteurs historiques sur le produit final. L'iconographie peut également être prise en compte, qu'il s'agisse de sa saisie et de sa comparaison au sein des œuvres et entre elles, ou de son rapport avec des manuscrits français contemporains de Chansons de geste, des adaptations allemandes contemporaines de prose, ainsi qu'avec des œuvres concernant des thèmes similaires, indiqués par des similitudes. Il est ainsi possible de saisir le manuscrit en tant que fait culturel avec ses dépendances et sa puissance d'action.

Illustration : Herpin, Elisabeth von Nassau-Saarbrücken, Gräfin, 1393-1456, Stuttgart (?), Werkstatt Ludwig Henfflin, um 1470, Cod. Pal. germ. 152, Universitätsbibliothek Heidelberg, fol. 4r (https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg152/0015)