28 septembre 2023 - Melina Tiphticoglou

«L'école ne parvient pas à compenser les inégalités sociales de départ»

Basé sur un cours d’introduction à la sociologie de l’éducation dispensé à l’UNIGE, le roman graphique «L’École, mode d’emploi critique» présente des théories et des concepts dévoilant les mécanismes inégalitaires à l’œuvre dans le fonctionnement ordinaire de l’école.

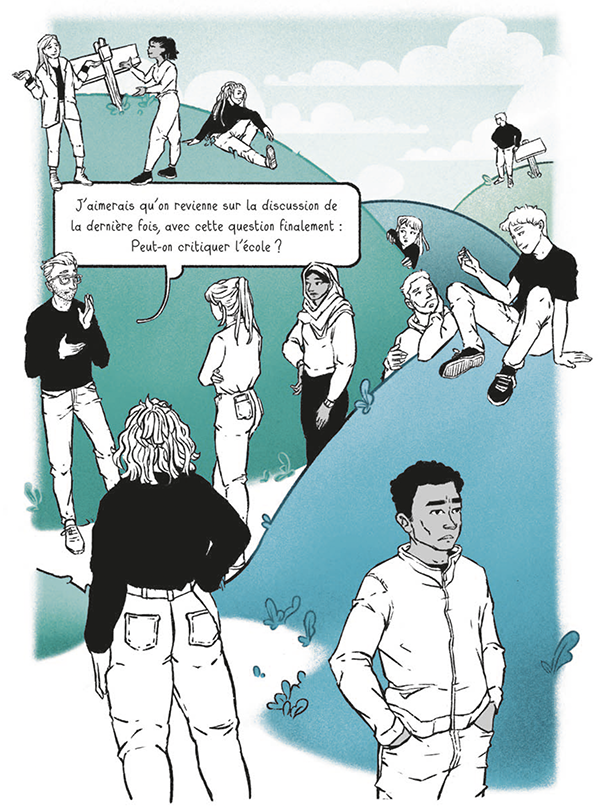

Illustration: B. Leroy

Inscrite dans la Constitution, l’égalité des chances dans la formation est censée permettre à chacun-e d’exploiter pleinement son potentiel, indépendamment de son sexe, de sa nationalité ou de son origine sociale. En réalité, la réussite scolaire d’un-e enfant dépend fortement du milieu socio-économique de ses parents. Selon les statistiques officielles, moins de 20% des enfants issu-es des milieux dits populaires franchissent les portes de l’université, tandis que plus de 60% des enfants issu-es de milieux favorisés suivent ce chemin.

Quels mécanismes entretiennent ces inégalités au sein du système scolaire? Le roman graphique L’École, mode d’emploi critique, qui paraît aux Éditions Interroger l’éducation de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) (lire ci-dessous), invite à se glisser dans un cours d’introduction à la sociologie de l’éducation afin d’apprendre à repérer et à comprendre les inégalités à l’œuvre dans le fonctionnement ordinaire de l’école.

Les Éditions Interroger l’éducation élargissent leur éventail

Prolongement des activités éditoriales que la Section des sciences de l’éducation (SSED) mène depuis 1975, les Éditions Interroger l’éducation publient des textes qui abordent les questions d’éducation, de formation et d’apprentissage. Elles comptent une revue (Raisons éducatives) et trois collections (Cahiers de la SSED, Carnets des sciences de l’éducation et Points de suspension), dont les ouvrages sont distribués en librairie et, pour certains, disponibles en accès ouvert sur la plateforme OpenEdition Books.

Dernière arrivée des éditions, la collection Points de suspension s’adresse à un public plus large et, dans cette perspective, souhaite faire paraître des ouvrages aux format et style rédactionnel plus libres: bandes dessinées, romans graphiques, essais, entretiens, rééditions de documents épuisés ou traductions de textes inaccessibles en français.

La parution du roman graphique L’École, mode d’emploi critique (voir ci-dessus), premier-né de la collection Points de suspension, sera accompagnée d’un premier événement, une présentation avec une partie des auteurs et autrices, ce soir, jeudi 28 septembre, à 18h à la Librairie du Boulevard.

L'École, mode d'emploi critique. Dessin: Blandine Leroy. Scénario: Verena Richardier. Idée originale et co-conception: Jean-Paul Payet, Diane Rufin et Zakaria Serir. Éditions Interroger l'éducation, 2023.

Présentation du livre et rencontre avec les auteurs et autrices

Jeudi 28 septembre, 18h | Libraire du Boulevard

-

Publié le

Conférence de Dubaï sur le climat: «On mesure des effets positifs des COP précédentes, mais il faut amplifier l'effort»

-

Publié le

«La souveraineté numérique est trop souvent réduite à sa dimension technologique»

-

Publié le

Droit suisse et médecine procréative

-

Publié le

Regards croisés sur la situation humanitaire au Proche-Orient