«Avec Ebola, les chercheurs explorent un terrain non balisé»

La Faculté de médecine et les Hôpitaux universitaires de Genève sont sur le front de la recherche, tant pour la prise en charge des patients que pour les tests sur les candidats au vaccin contre le virus

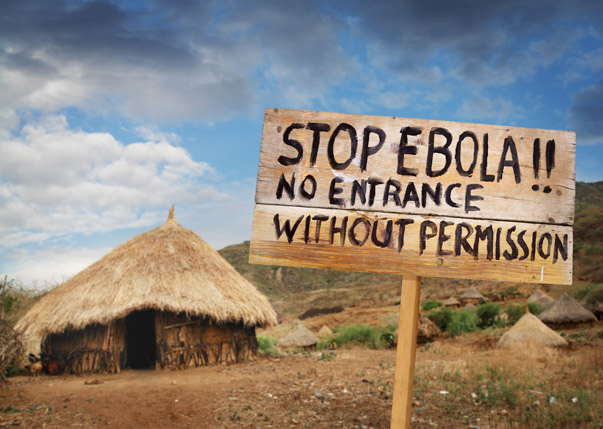

Le 4 février 2015, une nouvelle balaie l’accalmie qui prévalait depuis le début de l’année sur ce que les médias ont pris l’habitude d’appeler «le front Ebola». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce, par voie de presse, que 124 nouveaux cas ont été recensés dans les trois pays d’Afrique de l’Ouest durablement frappés par l’épidémie – la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone – au cours de la dernière semaine de janvier.

Cette recrudescence de nouvelles victimes, ajoutée aux conditions difficiles que les équipes sanitaires rencontrent sur le terrain dans leurs efforts pour endiguer la propagation du foyer épidémique, fait craindre une nouvelle poussée à venir du virus.

«La résistance persistante des communautés, la progression géographique en Guinée et la large propagation en Sierra Leone, ainsi que cette hausse des cas, montrent que la lutte se heurte encore à de sérieux défis», souligne l’OMS.

Une bien mauvaise nouvelle alors que le foyer épidémique sévit depuis décembre 2013 et que le nombre de malades semblait enfin décroître fortement.

Scénario imprévisible

Pour les spécialistes, il est clair que cette souche de virus Ebola n’est pas près d’arrêter de jouer les trouble-fête. «Ebola illustre bien notre incapacité à prédire l’évolution des virus émergents. Au début de l’épidémie, les experts affirmaient que la situation n’allait pas durer et que le virus allait rapidement disparaître. Aucun scientifique n’aurait pu deviner le scénario qui s’est effectivement déroulé», souligne Laurent Kaiser, professeur ordinaire au Département de médecine interne des spécialités de la Faculté de médecine et médecin-chef du Service des maladies infectieuses aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). De son propre aveu, l’OMS elle-même indique qu’elle a «tardé à voir ce qui était en train de se produire».

La communauté médicale et sanitaire internationale s’est rapidement inscrite dans une véritable course contre la montre pour endiguer le fléau et protéger le personnel médical chargé de traiter, sur place, les patients contaminés.

De par sa nature même, le virus a déjoué les attentes et pris la communauté médicale de court. «Le virus a muté, c’est certain. En Afrique de l’Ouest sévit une autre souche que celle qui avait frappé le Congo. Du fait de sa nature et surtout de son apparition sur un territoire où personne n’avait constaté sa présence jusqu’alors, Ebola a eu le temps de se répandre sur trois pays dans lesquels les structures médicales n’étaient pas du tout adaptées à ce type de pathologies. Résultat: le virus s’est propagé à un rythme soutenu, décimant des communautés dans lesquelles la prise en charge des malades ou les pratiques mortuaires n’étaient pas adéquates», analyse Laurent Kaiser.

Paradoxalement, le virus a l’air d’être relativement stable. La souche qui sévit actuellement ne semble pas générer de nouveaux cousins. Mais cela ne rend pas la recherche d’un vaccin, ni le diagnostic ou la prise en charge des patients plus faciles pour autant.

Agir sur le terrain

Seul centre de diagnostic autorisé en Suisse pour cette pathologie, les HUG ont été très tôt mis à contribution. A Genève tout d’abord, en tant que centre reconnu par l’OMS pour la prise en charge de patients touchés par le virus. Mais aussi en formant le personnel de soins sur le terrain, là où sévit l’épidémie dans la soixantaine de camps de traitement mis sur pied dans les trois pays touchés. «Nous avons travaillé dès le début de l’épidémie avec des médicaments expérimentaux. Nous participons aussi à l’essai clinique géré par l’équipe de Claire-Anne Siegrist (

lire article

)», souligne Laurent Kaiser. «Avec Ebola, nous avançons sur un terrain non balisé, nécessitant de croiser les regards sur la maladie», avance cette dernière.

Une réponse nécessaire

Devoir composer avec un élément pathogène aussi dangereux qu’Ebola ne se fait pas à la légère. La biosécurité ne souffre aucune approximation, nécessitant la prise de mesures draconiennes dans les labos et les zones dédiées aux patients, essentiellement pour protéger le personnel médical et empêcher toute propagation potentielle du virus.

Genève serait-elle devenue un des hauts lieux de la recherche et de la prise en charge d’Ebola si le virus était resté confiné au continent africain? Selon Laurent Kaiser, l’ampleur du phénomène justifiait l’intérêt de la communauté internationale et l’ampleur des mesures prises. «Ebola a littéralement mis à bas des pans entiers du système de santé des pays qui ont été touchés par le virus. La réponse de la communauté internationale était appropriée et nécessaire.»

Articles associés

La possibilité d’un vaccin se rapproche

L’Institut de santé globale lance un MOOC sur Ebola